Hamtorwall

Denkmal

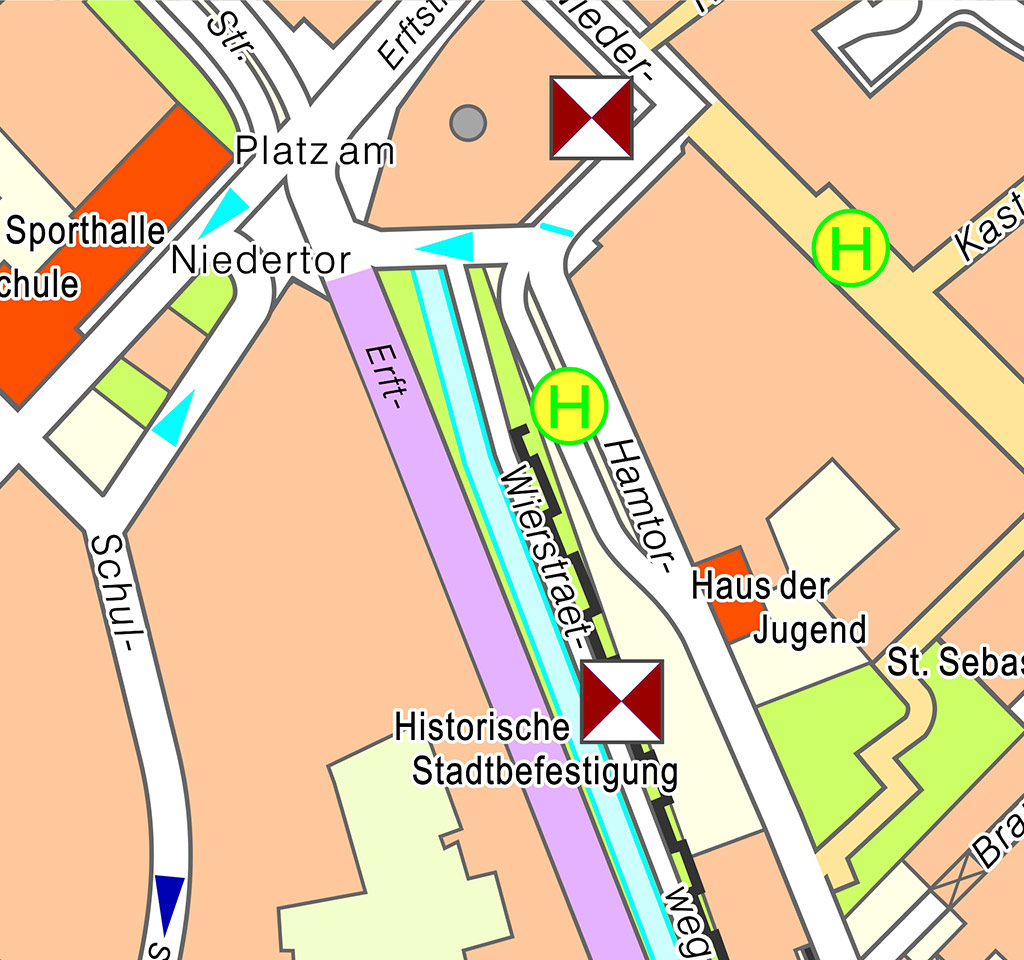

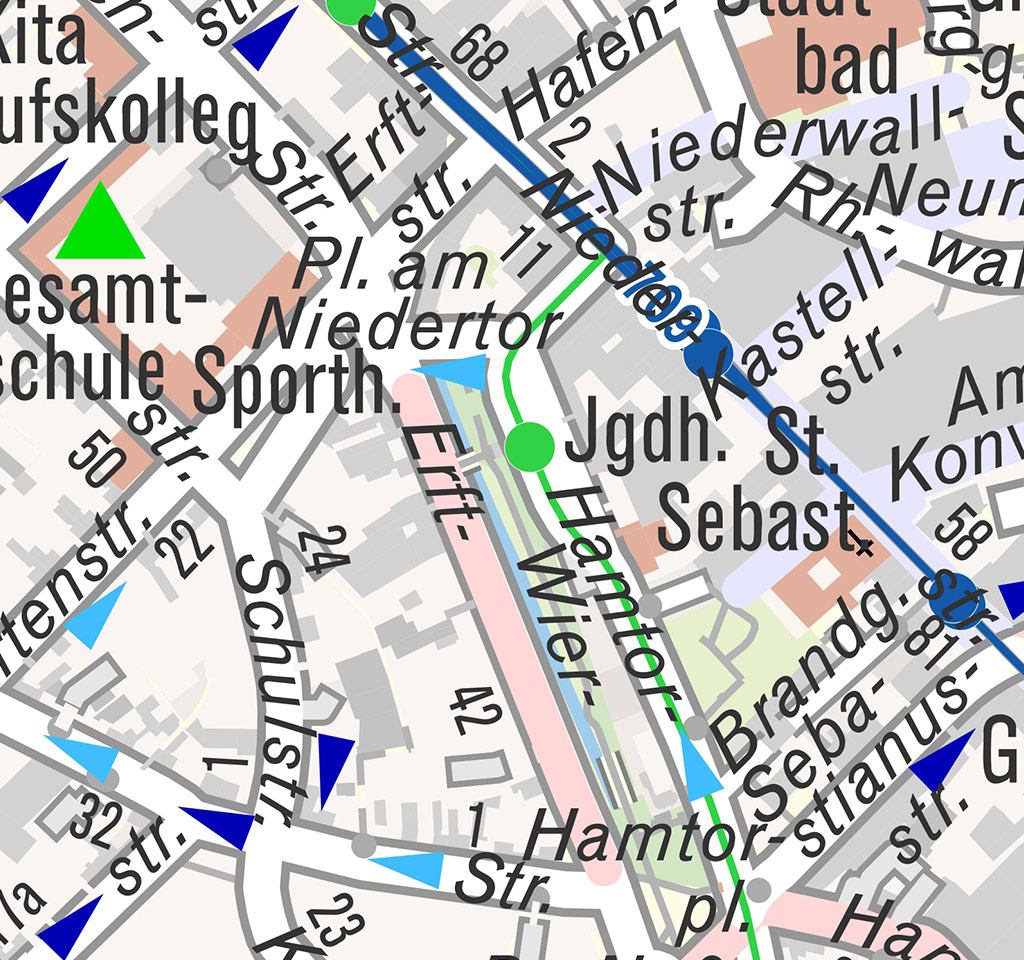

Der heutige Hamtorwall gehört zum westlichen Abschnitt der ehemals mächtigen mittelalterlichen Stadtbefestigung von Neuss. Die noch erhaltenen Teile des äußeren Mauerrings und des Stadtgrabens am Wierstraetweg sowie die rekonstruierten Stützbögen der Stadtmauer am Hamtorplatz vermitteln eindrucksvoll die Dimension der ehemaligen Wehranlage, die die Stadt im Kriegsfall schützen sollte.

Archäologische Ausgrabungen zeigen, dass mit der Errichtung der Stadtmauer am Hamtorwall bereits um 1200 begonnen wurde. Für den Bau der einen Meter breiten Mauer wurden zuerst die beiden parallel verlaufenden Außenschalen aus behauenen Tuffquadern aufgemauert. Der Zwischenraum wurde mit Bruchsteinen, Flusskieseln sowie Kalkmörtel verfüllt. Diese Bautechnik war bereits den Römern bekannt; der Tuffstein wurde unter anderem in der Osteifel abgebaut. Zahlreiche halbschalige Türme, die zur Stadtseite hin offen waren und aus der Flucht des Mauerrings vorsprangen, sicherten die Stadtmauer. Als zusätzliches Annäherungshindernis war ihr ein Graben vorgelagert. In der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde auf Veranlassung des Kölner Erzbischofs und Landesherrn Konrad von Hochstaden an der Innenseite der Mauer ein Wehrgang über Bogenarkaden angebaut.

Mit der Verbesserung der Belagerungstechnik und der damit verbundenen höheren Reichweite der Waffen verloren Mauerring und vorgelagerter Graben ihre Schutzwirkung. Daher wurde im 14. Jahrhundert etwa 16 Meter vor der älteren Stadtmauer ein zweiter, zwei Meter starker, bis zu vier Meter tief fundamentierter Mauerring aus Feldbrandziegeln sowie Basalt errichtet. Er reichte von der heutigen Neustraße bis zum Niedertor. Diese zweite Mauer war mit einer Reihe von niedrigen, rechteckigen Türmen und schmalen Schießscharten versehen.

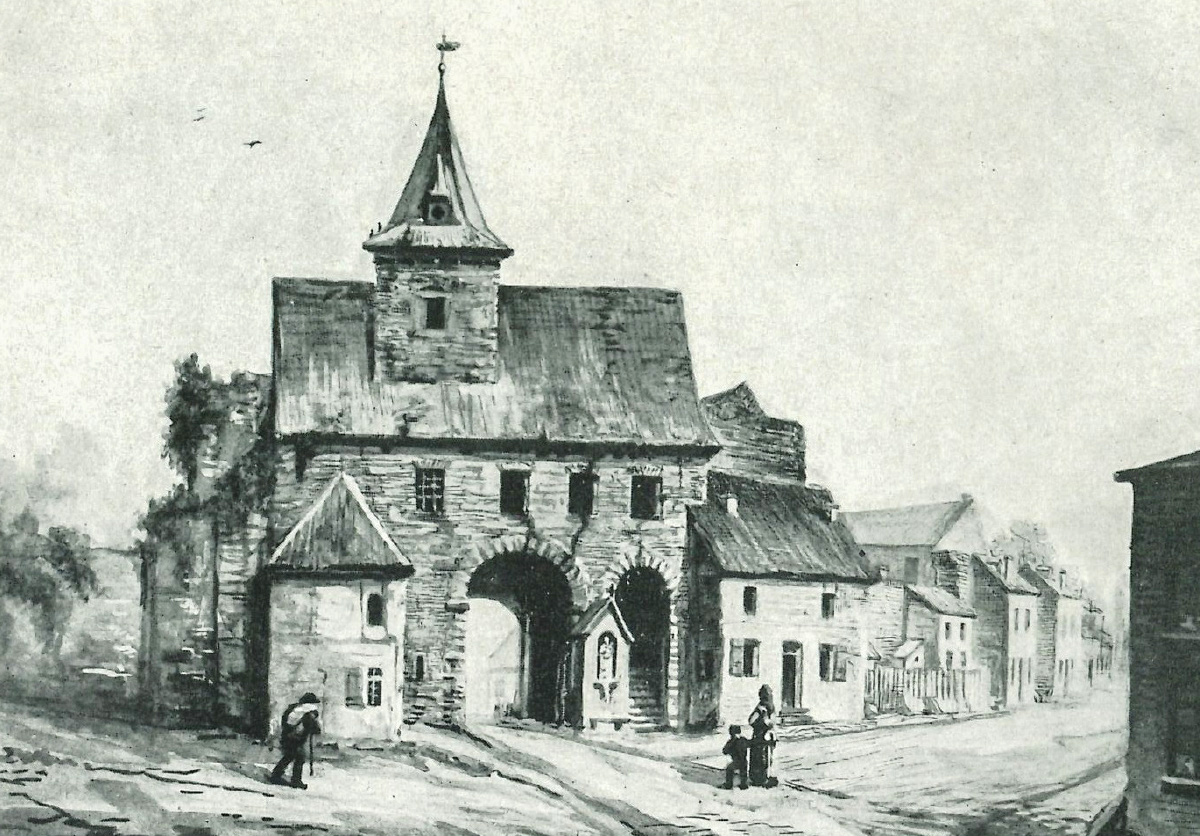

Die Einführung des verbesserten Schießpulvers und die Entwicklung von Geschützen mit großer Durchschlagskraft führten im 15. Jahrhundert zu einer deutlichen Veränderung der Kriegsführung, welche die alten Stadtbefestigungen unwirksam werden ließ. In Folge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und des damit einhergehenden hohen Flächenbedarfs wurden die meisten mittelalterlichen Stadtbefestigungen abgetragen, so auch in Neuss. 1845 wurde das mittlerweile baufällige Hamtor mitsamt des Pförtnerhauses abgebrochen. Die Wallanlage wurde mit Wohnhäusern bebaut.

Quellen und Texte: Stadtarchiv Neuss

Hamtorwall

Denkmal

Today’s Hamtorwall belongs to the western section of Neuss’s once mighty medieval city fortifications. The remaining sections of the outer wall and the city moat on Wierstraetweg, as well as the reconstructed arches of the city wall on Hamtorplatz, impressively convey the dimensions of the former defences, which were intended to protect the city in times of war.

Archaeological excavations show that construction of the city wall along the Hamtorwall began as early as 1200. The construction of the one-metre-thick wall started with the two parallel outer shells of hewn tuff blocks. The space between them was then filled with rubble, river pebbles and lime mortar. This construction technique was already known to the Romans; the tuff was quarried in the Eastern Eifel region, among other places. Numerous half-shell towers, open towards the city side and projecting from the line of the wall, secured the city wall. A moat in front of the wall served as an additional barrier to approach. In the mid-13th century, at the instigation of the archbishop and sovereign of Cologne, Konrad von Hochstaden, a battlement was added to the inner side of the wall over arched arcades.

With improvements in siege technology and the associated increased range of weapons, the wall and the moat in front lost their protective function. Therefore, in the 14th century, a second, two-metre-thick wall – with up to four-metre-deep foundations – made of pit-fired bricks and basalt was built about 16 metres in front of the old city wall. It extended from today’s Neustraße to the Niedertor (Lower Gate). This second wall was equipped with a series of low, rectangular towers and narrow arrow slits.

The introduction of improved gunpowder and the development of high-penetration cannons led to a significant change in warfare in the 15th century, rendering the old city fortifications ineffective. Most medieval city fortifications were demolished as a result of industrialisation in the 19th century and the resulting high demand for space, including in Neuss. In 1845, the now dilapidated Hamtor Gate, along with the gatehouse, was demolished. Residential buildings were built on the ramparts.

Sources and texts: Neuss municipal archives

Hamtorwall

Denkmal

Le Hamtorwall (rempart près de la porte Ham) tel qu’on le connait aujourd’hui fait partie du tronçon occidental de la puissante fortification urbaine médiévale, qui entourait autrefois la ville de Neuss. Les parties encore conservées du mur d’enceinte circulaire extérieur et du fossé de la ville à la Wierstraetweg, ainsi que les arcs de soutien reconstruits du rempart à la place Hamtorplatz, transmettent une perception évocatrice des dimensions de l’ancienne installation défensive, destinée à protéger la ville en cas de guerre.

Des fouilles archéologiques ont révélé que la construction du rempart au niveau du Hamtorwall avait déjà commencé vers 1200. Pour construire le mur d’un mètre de large, on a d’abord élevé les deux parements extérieurs parallèles en blocs de tuf taillés. L’espace intermédiaire a été comblé avec des pierres brutes, des galets de rivière et du mortier de chaux. Cette technique de construction était déjà connue des Romains ; le tuf volcanique était notamment extrait dans l’Osteifel (Eifel orientale). De nombreuses tours semi-circulaires, ouvertes du côté de la ville et en saillie par rapport à l’alignement du mur d’enceinte circulaire, protégeaient le rempart. Un fossé, en guise d’obstacle supplémentaire, avait été creusé devant celui-ci. Sur décision de Konrad von Hochstaden, archevêque de Cologne et seigneur de la ville, un chemin de ronde sur arcades fut construit à l’intérieur du mur vers le milieu du XIIIe siècle.

Avec l’amélioration des techniques de siège et l’augmentation de la portée des armes, le mur d’enceinte circulaire et le fossé extérieur perdent leur efficacité défensive. C’est pourquoi, au XIVe siècle, un second mur d’enceinte circulaire fut érigé à environ 16 mètres en avant de l’ancien rempart. D’une épaisseur de deux mètres, il reposait sur des fondations profondes allant jusqu’à quatre mètres, et était construit en briques cuites et en basalte. Il s’étendait de l’actuelle rue Neustraße jusqu’à la Niedertor (porte inférieure). Ce second mur était doté d’une série de tours basses et rectangulaires, percées de meurtrières étroites.

L’introduction de la poudre à canon améliorée et le développement d’artilleries à forte puissance de pénétration entraînèrent, au XVe siècle, une transformation radicale de l’art de la guerre, rendant les anciennes fortifications urbaines inefficaces. À la suite de l’industrialisation au XIXe siècle et du besoin croissant d’espace qui en résulta, la plupart des fortifications urbaines médiévales furent démantelées, y compris à Neuss. En 1845, la Hamtor, alors devenu vétuste, fut démoli avec la maison du portier. L’ensemble du rempart a été réaménagé pour accueillir des maisons d’habitation.

Sources et texte : archives de la ville de Neuss

Bilder

-

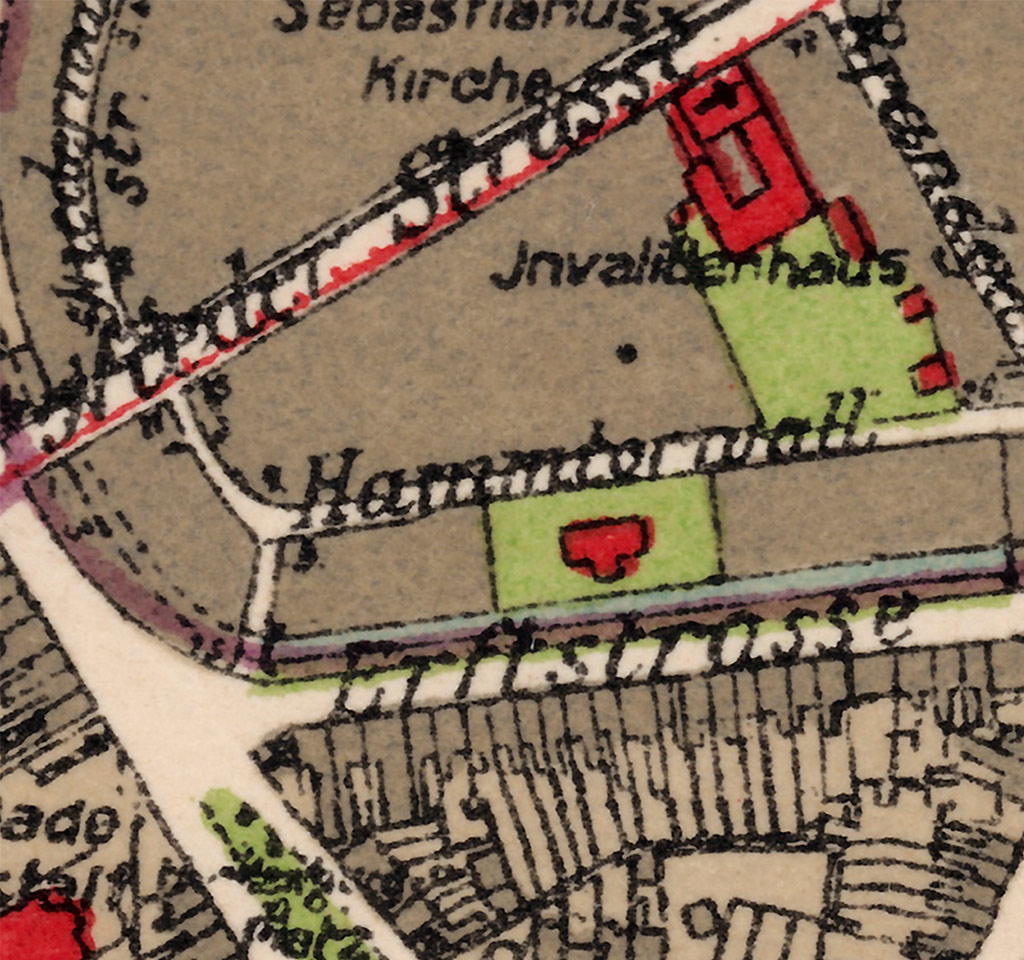

Stadtbefestigung zwischen Hamtor und Niedertor (Ausschnitt) Kupferstich nach Braun und Hogenberg, 1588 -

Das Hamtor von Nordosten, innere Pforte, 1844 nach einem Aquarell von Wilhelm Joseph Sommer, 1880 -

Kanonenkugel Kalkstein mit eingeschlagener Eisenöse und eingemeißelten Buchstaben „TA“ und „I“; Durchmesser 26,5 cm, Gewicht 24 kg -

Armbrustbolzenspitzen geschmiedetes Eisen, Länge: 8 – 6,1 cm; Gewicht: 50 – 26 g -

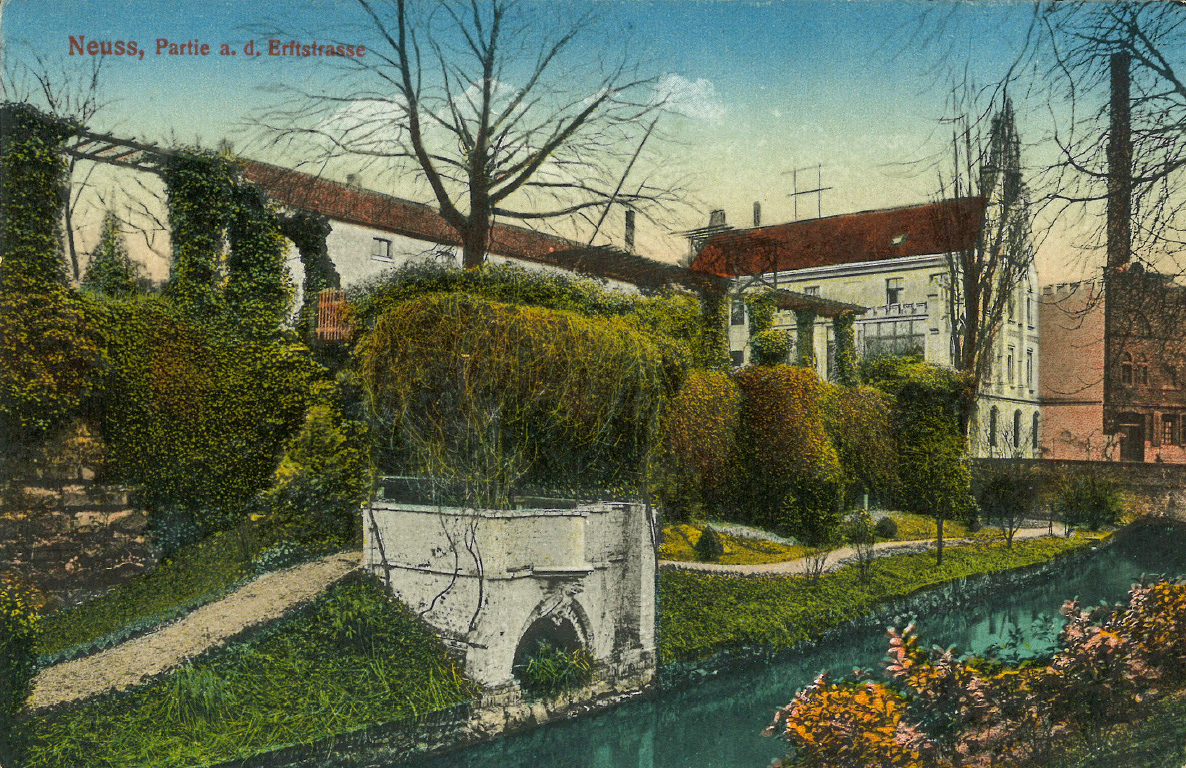

Partie zwischen Hamtorwall und Erftstraße Postkarte, um 1900 -

Stadtmauer zwischen Niedertor und Hamtor, um 1950

Downloads

-

Deutsch

Infotafel „Hamtorwall“

Neuss Historisch